Их лица знакомы миллионам по любимым кинолентам, их голоса узнаваемы с первых нот. Но за блеском софитов и аплодисментами скрываются истории невероятного мужества, лишений и невосполнимых потерь. Те, кого мы привыкли видеть на экране, сыграли свою главную роль задолго до всенародной славы – на полях сражений Великой Отечественной. Судьбы этих людей стали живым напоминанием о цене Победы, которую они ковали ценой собственного здоровья, а порой и жизни.

Когда прозвучал призыв к защите Отечества, многие из тех, кто впоследствии станет достоянием советского кинематографа, лишь начинали свой творческий путь или даже не помышляли о нём. Как и миллионы соотечественников, они оказались перед лицом страшной реальности, где главным вопросом стало выживание и борьба с врагом. Война оставила неизгладимый след в их сердцах, став источником глубочайших воспоминаний, а порой и невыносимой боли, которую они позже сублимировали в своём искусстве, воплощая на экране образы настоящих героев.

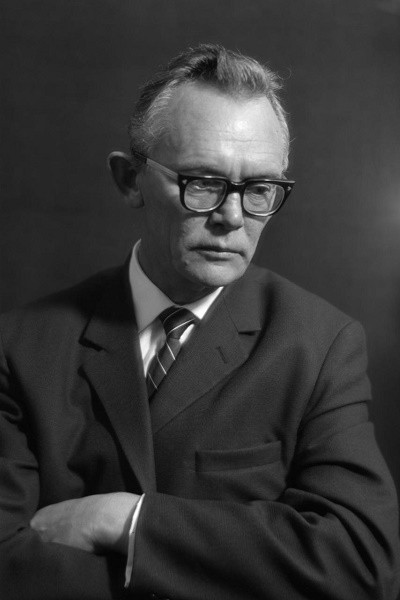

Николай Лебедев: четыре побега из плена и университет войны

1921 год подарил миру человека, чья жизнь станет воплощением стойкости и несгибаемого духа. Николай Лебедев, которому суждено было дожить до глубокой старости, встретил войну совсем молодым. С театральных подмостков, где он только начинал познавать азы актёрского мастерства, судьба бросила его на передовую. Он отправился на фронт практически беззащитным: пистолет был выдан значительно позже, а пулемёт достался лишь после гибели боевого товарища.

Тяжёлое ранение под Уманью стало началом нового испытания – плен. Николай Сергеевич оказался в фашистском лагере, откуда четырежды предпринимал отчаянные попытки к бегству. Однажды, пройдя огромный путь по оккупированной Украине, он был схвачен уже у самой линии фронта. «Меня допрашивали много раз: и немцы, и украинские полицаи тоже. Я прошел всю Украину босиком во время войны», — с горечью вспоминал артист спустя десятилетия.

Его ждала неминуемая казнь. Побои, издевательства, жестокие допросы – всё это стало частью его фронтовой биографии. Но судьба хранила его. После очередного побега Лебедев попал к офицеру гестапо, который, как оказалось, в мирной жизни был артистом. Русский солдат, рискуя всем, рассказал о своём знакомстве с московскими звёздами. Неожиданно эта история вызвала в немце человеческий отклик, и он сохранил Николаю Сергеевичу жизнь.

Ещё одно невероятное стечение обстоятельств спасло Лебедева от советских лагерей, куда после освобождения часто отправляли «неблагонадёжных» бывших пленных. На допросах в контрразведке его искренность и детальный рассказ обо всём пережитом убедили следователей, и он был отпущен. «Война многому научила меня как человека, как артиста. Это был университет для меня», — так Николай Сергеевич оценивал тот страшный период своей жизни.

После Победы, окончив Школу-студию МХАТ, Лебедев мечтал о работе в Московском Художественном театре. Но тень плена легла на его биографию, и двери МХАТа оказались для него закрыты. Зато Театр имени Моссовета распахнул свои объятия, став для артиста вторым домом на многие десятилетия. «Театр сыграл большую роль в моей жизни, я там с восьми лет, он помог мне и в войне, и в победе. Я — старейший в Москве по возрасту участник войны и артист. За год до смерти подошел к Этушу на приеме, попросил его не выпендриваться: он думал, он старший в Москве, а оказалось, он «за мной». Такая вот шутка», — с улыбкой вспоминал актёр, подчёркивая свою уникальность.

Всенародная любовь пришла к Николаю Лебедеву после выхода на экраны фильма «Евдокия». Многие также помнят его убедительный образ Митрофана в легендарной картине «Вечный зов». Несмотря на славу и прошедшие годы, ужасы 40-х навсегда остались в его памяти. Николай Сергеевич предпочитал не говорить о фронте, считая, что его опыт слишком далёк и непонятен для нового поколения: «Я не могу вспоминать о войне, мне надоело. Для нового поколения нужен другой подход, для них я человек с того света».

Николай Дупак: три «похоронки» и несломленный дух

Детство Николая Дупака было отмечено трагическими событиями: его семья пережила репрессии и голод. Ещё в 30-е годы он увлёкся театром, а весной 1941-го успешно прошёл пробы на роль Андрея в экранизации «Тараса Бульбы». Но мирные планы были разрушены внезапно ворвавшейся войной. По призыву артист отправился в Новочеркасск, чтобы стать лейтенантом.

Когда немецкие войска подошли к Ростову, курсантов бросили на отражение атаки. Двое суток они искали противника, передвигаясь верхом. Отряд наткнулся на мотоциклистов, но танки врага заметили слишком поздно. Дупак получил тяжёлое ранение в горло. В полуобморочном состоянии он держался за гриву коня, который вынес его к реке. После операции в госпитале он, несмотря ни на что, вернулся в строй.

Николай Лукьянович сражался на Брянском фронте, где получил контузию. Участник обороны Москвы и Сталинграда, он прошёл путь от курсанта до командира разведки и кавалерийского эскадрона. Трижды его семья получала ошибочные «похоронки», считая его погибшим. Война отняла у него здоровье, но не сломила волю к жизни. «Я до сих пор лечусь от туберкулеза, а ведь столько лет прошло с 43-го года. Меня трижды тяжело ранили», — делился артист, свидетельствуя о тяжёлых последствиях военных лет.

Он сражался до сентября 1943 года, пока серьёзные ранения руки и стопы, вкупе с туберкулёзом, не сделали невозможным дальнейшее пребывание на фронте. Дупака комиссовали со второй группой инвалидности. Война забрала жизни его брата и родителей, а сестра бесследно исчезла.

Возвращение к творчеству после такой войны было невероятно трудным: необходимо было восстановить слух и речь, утраченные из-за контузии. Но Николай Лукьянович сумел подняться. Его сила духа и несомненный талант привели его на сцену, а затем и на пост директора Театра на Таганке. Он снимался в кино, играл в спектаклях, но никогда не забывал пережитое. «В Театре на Таганке мне посчастливилось поставить пять спектаклей о Великой Отечественной войне. На 18-летие Победы я собрал писателей: Симонова, Твардовского. Выступали фронтовики, они и дали ход спектаклю «Павшие и живые». Прямо на сцене мы зажгли Вечный огонь», — рассказывал ветеран, подчёркивая важность сохранения памяти.

Николай Лукьянович до последних лет активно участвовал во встречах, делился воспоминаниями о театре и боевых действиях. Единственное, что его расстраивало, это то, что подвиг народа вспоминают лишь по праздникам. «К 20-летию Победы участникам боевых действий выдавали удостоверение фронтовика, где было указано, что три года службы засчитывают за шесть. Но потом все забыли об этом», — с горечью отмечал герой войны.

Юрий Никулин: две войны и разорванный снарядом котёл

Юрий Владимирович Никулин прошёл через горнило сразу двух войн: советско-финской и Великой Отечественной. Эти испытания серьёзно подорвали его здоровье. В 1943 году он заболел пневмонией и был направлен в госпиталь. После выздоровления он вернулся на передовую, в зенитную батарею.

Победу артист встретил в Прибалтике, а спустя год был демобилизован. За проявленное мужество он был награждён тремя медалями: «За отвагу», «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией». «Первого убитого при мне человека невозможно забыть. Мы сидели на огневой позиции и ели из котелков. Вдруг рядом с нашим орудием разорвался снаряд, и заряжающему осколком оторвало голову. Сидит человек с ложкой в руках, а верхняя часть головы срезана как бритвой», — с ужасом вспоминал артист, эти кадры навсегда врезались в его память.

Юрий Никулин крайне редко говорил о своём военном прошлом, не желая бередить незаживающие раны. Он скромно отмечал, что не считает себя смелым человеком, но переживал все ужасы войны с удивительным спокойствием. В то время как многие его сослуживцы впадали в истерики, он наоборот, замыкался в себе.

После фронта для Никулина началась совершенно новая глава. Он нашёл своё призвание в цирке, а затем дебютировал в кинематографе. Зрители полюбили его за неповторимое умение воплощать гротескно-комедийные образы — добродушных, немного наивных, но невероятно обаятельных персонажей. Однако талант актёра простирался и на драматические роли: в картине «Когда деревья были большими» он глубоко раскрыл одиночество, лживость и опустошённость своего героя Кузьмы Иорданова.

Особенно тяжело ему давались съёмки в военных фильмах. Воспоминания о прошлом ранили Юрия Владимировича, и он долго отказывался от предложения Константина Симонова сняться в драме «20 дней без войны». Лишь убеждение писателя, что никто не сможет сыграть лучше человека, пережившего те события лично, заставило его согласиться. Никулин также блистательно исполнил роль в фильме «Они сражались за Родину» режиссёра-фронтовика Сергея Бондарчука. Но даже спустя десятилетия артист предпочитал хранить молчание о тех страшных подробностях, которые ему пришлось увидеть и пережить.

Анатолий Папанов: искалеченное тело, несломленный дух

Ещё до войны, в конце 30-х, Анатолий Папанов успел сняться в фильме «Ленин в Октябре», но его творческие планы были прерваны. С началом войны Анатолий Дмитриевич оказался на передовой, командуя взводом. Весной 1942 года под Харьковом произошла трагедия: бомба уничтожила практически весь его отряд. Из сорока бойцов в живых остались лишь двое. Артисту повезло выжить, но он получил серьёзное ранение, в результате которого ему ампутировали два пальца. «Осмотрелся — рядом огромная земляная воронка, и кругом лежат убитые товарищи. Никого живого», — с горечью вспоминал те страшные мгновения актёр.

Полгода он провёл в военном госпитале, после чего получил инвалидность и был отправлен домой. Анатолий Дмитриевич пришёл поступать в ГИТИС на костылях, но с невероятной силой воли не только научился ходить без их помощи, но и танцевать. В отличие от многих коллег, которые старались не возвращаться мыслями к войне, Папанов был убеждён, что о ней необходимо рассказывать будущим поколениям.

Элина Быстрицкая: девочка-санитарка и сломленная судьба

Когда началась война, будущей звезде «Тихого Дона» было всего тринадцать. Несмотря на юный возраст, в ней не было и тени желания спрятаться от фронтовых событий. На это во многом повлиял отец, врач по профессии, который считал, что отдать жизнь за Отечество — это честь для офицера.

Семья Элины Авраамовны часто переезжала. Вскоре её отца призвали на фронт, а она осталась в Нежине с матерью и сестрой. Но будущая артистка горела желанием помочь. Она отправилась работать санитаркой в передвижной госпиталь, окончила медицинские курсы и стала самой юной лаборанткой в больнице. «Я просто старалась делать все, что делают старшие. Когда начинался обстрел или бомбежка, ты просто ложишься на землю и лежишь. А дальше — как повезет. Страшнее было в самом госпитале — я видела молодых ребят, от которых осталось одно туловище. Это трагедия для человека. Но люди держались», — рассказывала Быстрицкая, вспоминая ужасы тех дней.

Особым испытанием для юной Элины стал приём раненых. Тысячи изувеченных тел поступали в госпиталь. Она научилась подавлять тошноту при виде страшных травм, но до последних дней её терзали воспоминания о разрушенном немецкими войсками эшелоне с почтой. Посреди обугленного поля у города Сталино лежали тысячи писем солдат домой, гонимые ветром. «Мы с мамой к тому времени давно не получали писем от отца, и я понимала, как этих писем ждут родные наших бойцов. В госпитале я видела смерть, увечья и тяжелейшие страдания людей, но до сих пор у меня перед глазами стоит именно эта картина войны: тысячи бумажных треугольничков, гонимых порывами ветра по обожженной донецкой степи», — делилась Быстрицкая, описывая один из самых пронзительных моментов войны.

Работа в госпитале завершилась для Элины Авраамовны осенью 1944 года. Советские войска наступали, и передвижная больница должна была следовать за ними за границу. Но несовершеннолетних за рубеж не пускали, поэтому Быстрицкая оставила фронт и поехала учиться в медицинский техникум. Там она осознала, что больше не может выносить чужие страдания и не желает нести ответственность за чужие жизни. Судьба санитарки совершила крутой поворот: она поступила в театральный институт.

Война сделала Быстрицкую сильной и несгибаемой. Но награды за свой вклад в борьбу с врагом она получила лишь в 80-х. В театре её обвинили во лжи, не веря, что такая юная девушка могла быть на фронте. В ярости Элина Авраамовна отыскала документы, доказывающие её заслуги перед Отечеством. Тогда артистке и были вручены долгожданные ордена и медали. Великая Отечественная война в корне изменила жизнь актрисы. Позднее отец-врач обследовал Быстрицкую и с горечью констатировал, что перетаскивание тяжёлых носилок не прошло бесследно: она не могла иметь детей. Всю свою нерастраченную материнскую любовь и невероятный талант артистка вложила в театр и кино.

Леонид Гайдай: «Я хочу быть актером, а безногих актеров не бывает!»

В начале войны будущего короля комедии не брали в армию добровольцем из-за его болезненного вида и худобы. Тогда Гайдай устроился работать в театр, где устанавливал декорации и попутно учил репертуар. У Леонида Иовича появилась заветная мечта — стать великим актёром.

В 1942 году он попал под общий призыв. Отправившись на службу в Монголию, Гайдай проявлял невероятную смелость, выполняя любые поручения командиров. После присвоения звания сержанта его направили на Калининский фронт. Леонид Иович абсолютно не щадил себя: он вступил в партию, чтобы в случае тяжёлого боя его ставили в первые ряды. «Ну, дурак был! Другие как-то хитрили, старались себя сберечь. А Гайдай — всегда грудью вперед. К счастью, судьба его сохранила», — вспоминала вдова режиссёра Нина Гребешкова, с теплотой и гордостью говоря о его самоотверженности.

В бою за деревню Енкино Гайдай совершил настоящий подвиг, уничтожив трёх немцев и захватив нескольких пленных. За это он получил медаль «За боевые заслуги». Но в 1943 году удача отвернулась: во время разведки Леонид Иович подорвался на мине. Множество мелких осколков застряли у сержанта в ноге, и врачи готовились к ампутации. Но боец уговорил их сохранить конечность. «Я хочу быть актером, а безногих актеров не бывает!» — взмолился Гайдай, и его мольба была услышана.

До конца своих дней режиссёра мучили дикие боли: осколки медленно выходили из раненой ноги. Получив вторую группу инвалидности, Гайдай поступил во ВГИК. Его карьера сложилась блестяще. Леонида Иовича называли создателем лучших отечественных комедий, а его имя неразрывно связано с открытием таланта Юрия Никулина. Как и Юрий Владимирович, постановщик не любил вспоминать войну. Однако армейский опыт всё же нашёл отражение в его творчестве, подарив зрителям знаменитый диалог из «Операции «Ы» и других приключений Шурика».

Во время службы в Монголии в часть явился офицер, набиравший пополнение. На все вопросы старшего по званию вроде «Кто в артиллерию? Кто в разведку?» Гайдай выкрикивал своё неизменное «Я!». «Подождите вы, дайте огласить весь список», — сетовал военком, даже не подозревая, что однажды эти слова станут цитировать зрители всей страны.

Иннокентий Смоктуновский: побег из плена и новая фамилия

Иннокентий Смоктунович, как его звали до начала звёздной карьеры, отправился на фронт в 1943 году. В должности связного штаба он участвовал в крупнейших сражениях на Курской дуге и в освобождении Киева. Иннокентий Михайлович попал в плен, но благодаря невероятному везению сумел сбежать. Целый месяц крестьянская семья укрывала солдата от преследований. «Я ни разу не был ранен. Самому странно: два года настоящей страшной фронтовой жизни — стоял под дулами немецких автоматов, дрался в окружении, бежал из плена. Мне посчастливилось бежать, когда нас гнали в лагерь», — рассказывал артист, поражаясь своей удаче.

После успешного побега из плена солдат присоединился к партизанам. Он командовал ротой автоматчиков, которые первыми прорвались в деревню Лорцен и уничтожили два десятка врагов. За этот подвиг Иннокентий Михайлович был награждён медалью.

Однако пребывание в плену негативно сказалось на репутации Смоктуновича: это считалось признаком «неблагонадёжности». Ему было запрещено проживать в 39 городах страны, и он постоянно находился под пристальным вниманием спецслужб. После войны Иннокентий Михайлович поселился в Норильске, где и принял решение сменить фамилию.

Творческий путь актёра начинался тяжело: театры один за другим отказывались от его услуг. Но он не сдавался и начал играть небольшие роли в кино. Всесоюзное признание пришло к Иннокентию Михайловичу после выхода фильма «Солдаты». Георгий Товстоногов, оценив талант Смоктуновского, пригласил его в БДТ. Вскоре в Москве заговорили о гениальности дебютанта. Больше никто не смел называть звезду сцены предателем родины: его признали героем и великим артистом.

Владимир Этуш: ранение под Токмаком и «беспредельные ресурсы»

До войны будущая звезда экранов постигал азы актёрского мастерства в Щукинском училище. В октябре 1941 года девятнадцатилетний студент добровольцем отправился на фронт, попав в стрелковый полк. Этуш сражался в Осетии, участвовал в освобождении Ростова-на-Дону. Тяжёлое ранение настигло его под украинским городом Токмаком в 1943-м. После лечения в госпитале Этушу была присвоена инвалидность, и он был списан в тыл. За доблесть он был награждён орденом Красной Звезды. «Никакой спектакль не способен передать весь ужас того времени. Мы голодали, тащили на себе раненых, ночами без сна выслеживали врага. Под Ростовом я понял, что ресурсы человеческого организма беспредельны. Сколько раз я должен был на фронте погибнуть, не передается исчислению», — делился Этуш, вспоминая о нечеловеческих испытаниях.

Владимир Абрамович стал ведущим актёром Театра имени Вахтангова, преподавал и снимался в комедиях, подарив зрителям множество незабываемых образов. Но память о войне не давала ему покоя до самой смерти. Своими эмоциями он поделился в книге «Всё, что нажито». Артисту не суждено было отметить 74-ю годовщину Великой Победы: он скончался от сердечного приступа за два месяца до неё.

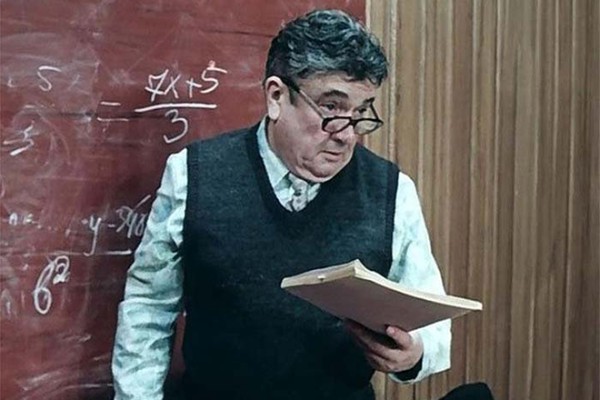

Михаил Пуговкин: спасённая нога и сталинское чудо

Всего через два дня после съёмок финального эпизода картины «Дело Артамоновых» семнадцатилетний парень, приписав себе год, отправился на фронт. Боевым крещением Михаила Ивановича стала операция под Ельней в Смоленской области. Он попал в окружение, но сумел выбраться живым. С зимы 1942 года Пуговкин служил разведчиком на Южном фронте. Под Луганском он получил ранение, и в госпитале врачи вынесли страшный вердикт: гангрена, ногу необходимо ампутировать. Уговоры, что он артист, не помогали, но, по слухам, в последний момент в палату вбежала медсестра с телеграммой о приказе Сталина прекратить «бессмысленную ампутацию» у военнослужащих.

Ногу удалось спасти, и вскоре Пуговкина комиссовали. Однако в 1944 году его вновь призвали. На этот раз актёр служил в танковом училище в Ветлуге. Начальник, ценивший искусство, назначил Пуговкина ответственным за самодеятельность. Через год, когда советские войска уже одержали победу, Михаила Ивановича отчислили, чтобы он смог вернуться на сцену.

Актёра сразу же приняли в Русский драматический театр, а затем и в кино. Первое время Пуговкину было тяжело: он передвигался с тростью. Во время съёмок комедии «Свадьба» старая рана дала о себе знать. «Снимая сцену пляски, оператор заметил пятна крови на брючине. Съемку остановили. Дежурная медсестра сменила мне повязку, и я еще более азартно доплясал сцену», — рассказывал актёр, демонстрируя свой несгибаемый характер.

Пуговкин не привык показывать боль и терпеливо продолжал играть, даже когда сапог наполнялся кровью. Супруга артиста Ирина Константиновна говорила, что какие бы испытания ни выпадали на долю мужа, он встречал их своей фирменной улыбкой. Война отняла у актёра отца и двух братьев. Мать звезды комедий в 40-е годы была арестована по доносу: пытаясь прокормить семью, она уносила из цеха один пирожок и варила на нём суп. Когда любящий сын описал эту ситуацию в письме к Сталину, несчастную женщину отпустили домой. Пуговкин верил, что генералиссимус дважды помог ему: спас ногу от ампутации и родительницу от тюрьмы.

Евгений Весник: от детдома до лейтенанта

Будущего артиста ждал непростой старт: отца Евгения Весника расстреляли, а мать сослали в Казахстан. Мальчика определили в приют для детей «врагов народа», но по дороге к месту назначения Евгений Яковлевич совершил побег. Знакомые помогли ему прописаться в квартире родителей и устроиться рабочим на завод. Подросток мечтал стать актёром и активно участвовал в самодеятельности.

Через год после начала войны молодого артиста зачислили в курсанты артиллерийского училища. Он не отличался дисциплиной, постоянно отвлекаясь на творчество и забывая устав, но на фронте Весника уважали товарищи. Он стал командиром огневого взвода и дослужился до лейтенанта. Солдат был награждён за штурм Кенигсберга и героически проявил себя за три года службы. Евгений Яковлевич признавался, что шёл на поле боя романтически настроенным юношей, ему нравилось идти в наступление. Но вернувшись, актёр осознал свою причастность к убийству и разочаровался в итогах сражений. «Я осознал случайность того, что сам остался в живых; понял, сколь трагична и никчемна бывает суета человеческая, но в то же время — настолько могуче человеческое единство во имя любой цели. Мы воевали за как бы непременный, уже осязаемый рай. Но рая нет!» — с горечью сетовал артист.

После войны Весник окончил Театральное училище имени Щепкина и за свою жизнь сменил несколько площадок. Неизменной оставалась лишь его преданность сцене и классическим произведениям. Артист первым исполнил в театре роль Остапа Бендера. В кино он дебютировал в «Отелло». Зрители запомнили актёра по ярким ролям в «Приключениях Электроника» и «Чародеях». Позднее Евгений Яковлевич успешно проявил себя в режиссуре: тяготясь воспоминаниями о детстве, Весник поставил спектакль о судьбе своих родителей. Не покидали его и картины страшной войны, которые бывший солдат описал в мемуарах.

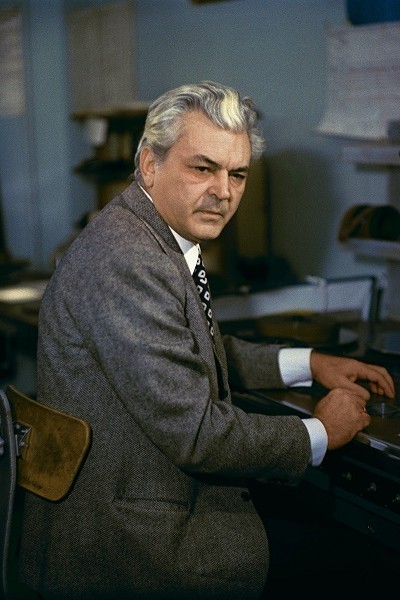

Сергей Бондарчук: окоп с собакой и две клинические смерти

Артист грезил о кино и успел окончить театральное училище, когда началась война. Бондарчук участвовал в боях под Грозным, Моздоком, Армавиром. За образцовую службу он был награждён орденом Отечественной войны второй степени. Сергей Фёдорович был призван в 1941 году, а демобилизовался только в 1946-м. После долгого перерыва актёр вернулся к творчеству, но мир для него уже не был прежним.

В памяти Бондарчука навсегда запечатлелась страшная картина атаки на Грозный: кругом полыхал огонь, стоял удушающий запах горелого человеческого мяса. Он укрылся в окопе, который мог стать его могилой. «Неожиданно к краю окопа подошла собака: опаленная, в язвах, с перебитым хвостом. «Сейчас точно набросится», — решил Сережа. Они встретились глазами и долго-долго смотрели друг на друга. Взгляд этой собаки, полный ужаса, Сергей запомнил на всю жизнь», — вспоминала рассказы мужа Ирина Скобцева, передавая пронзительность того момента.

С 1948 года Бондарчук начал сниматься в кино, а в 1959-м выпустил свой первый режиссёрский фильм «Судьба человека». Над картиной «Война и мир», которая впоследствии получила «Оскар», Сергей Фёдорович работал в течение трёх лет. В этот период режиссёр пережил две клинические смерти, но сумел выкарабкаться и продолжил творческий путь.

Тема войны не оставляла мысли артиста. Совместно с итальянской студией он снял «Ватерлоо», но зрителей более всего тронула его картина «Они сражались за Родину». Казалось, всю боль и горечь собственных переживаний постановщик сумел выразить в этом фильме. Советские артисты казались публике недосягаемыми звёздами экрана: счастливыми, жизнерадостными, беззаботными. Но на поле боя эти актёры и режиссёры были частью армии, боровшейся за мирное небо над головами близких. Собственные страдания и переживания они вложили в творчество, которое до сих пор трогает зрителей и напоминает им о великом подвиге нации.

Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.