Что может заставить заслуженного тренера России публично назвать спортсмена “уродом”? Какие слова способны взорвать спортивный мир и превратить обычный комментарий в международный скандал? История Александра Жулина и его высказываний о небинарном фигуристе Тимоти Ледюке стала не просто спортивной новостью — она обнажила глубокие противоречия современного мира.

Когда спорт встречается с новой реальностью

Январь 2022 года. До начала зимних Олимпийских игр в Пекине остается чуть больше месяца, а спортивный мир уже готовится к очередному историческому событию. Американская федерация фигурного катания объявляет состав сборной, и в нем впервые появляется имя, которое войдет в анналы истории не только спорта, но и социальных изменений. Тимоти Ледюк станет первым небинарным спортсменом на зимних Олимпийских играх.

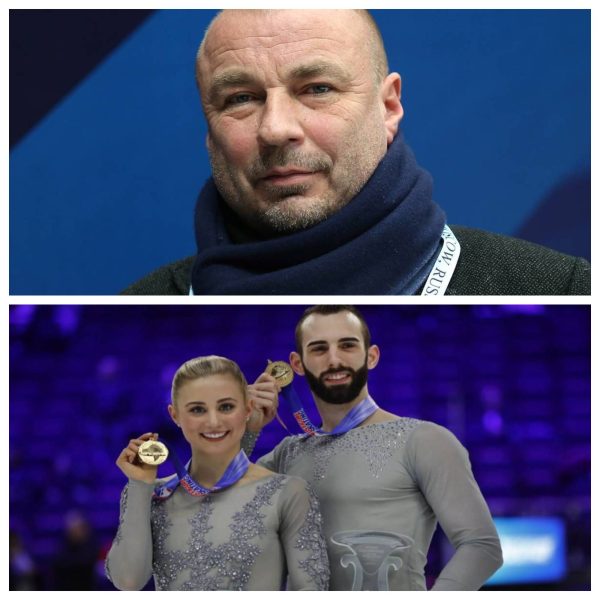

Небинарная гендерная идентичность означает, что человек не относит себя ни к мужскому, ни к женскому полу. Ледюк, выступающий в спортивных парах с американской фигуристкой Эшли Кейн-Гриббл, открыто заявил о своей идентичности в 2021 году, используя местоимения “они” для обозначения своей половой принадлежности.

Новость об участии Ледюка в Олимпиаде облетела весь мир. Для одних это стало символом прогресса и толерантности, для других — поводом для возмущения и критики. И именно в этой атмосфере полярных мнений прозвучали слова, которые превратили обычное интервью российского тренера в международный скандал.

Взрыв эмоций: что сказал Жулин

Александр Жулин — фигура в российском фигурном катании легендарная. Двукратный призер Олимпийских игр, серебряный медалист Лиллехаммера-1994 в танцах на льду, заслуженный тренер России. Человек, который посвятил спорту всю свою жизнь и видел эволюцию фигурного катания изнутри.

Когда журналисты попросили Жулина прокомментировать участие Ледюка в Олимпиаде, тренер не стал выбирать слова:

“В какой он категории будет выступать — в мужчинах или женщинах? В паре с женщиной? Сам же он как мужчина, выходит. И изначально он мужчиной был, получается. Как я к этому отношусь? Ой, да не хочу я этих уродов комментировать, не хочу, не хочу”.

Слово “уродов” прозвучало как выстрел. В эпоху, когда каждое высказывание публичных фигур мгновенно распространяется по социальным сетям и подвергается детальному анализу, такие заявления не могли остаться незамеченными. Жулин, возможно, не предполагал, какую бурю вызовут его слова, но остановить начавшуюся лавину уже было невозможно.

Эмоции тренера были искренними, не сдержанными дипломатическими соображениями. В его голосе слышались не только возмущение, но и некоторая растерянность перед изменяющимся миром.

“Я не понимаю этого”, — казалось, говорили его интонации.

Но понимание и принятие — разные вещи, а публичное оскорбление — совершенно третья.

Международный резонанс: канадская чемпионка наносит ответный удар

Реакция не заставила себя ждать. Одной из первых на слова Жулина откликнулась канадская фигуристка Меган Дюамель — олимпийская чемпионка, которая знает цену словам в спорте. Ее ответ был эмоциональным и бескомпромиссным.

“Это вообще допустимо? Почему мы в фигурном катании терпим такие возмутительные и отвратительные комментарии? Надеюсь, ISU сделает что-нибудь, чтобы положить этому конец!” — написала Дюамель в социальных сетях, обращаясь к Международному союзу конькобежцев с требованием наказать российского тренера.

Слова канадской спортсменки подхватили коллеги по всему миру. Скандал вышел далеко за рамки профессионального сообщества фигуристов. Спортивные журналисты, правозащитники, активисты ЛГБТ+-движения* — все включились в дискуссию о границах допустимого в публичных высказываниях.

История получила особую остроту на фоне растущих международных противоречий. Россия и так находилась под пристальным вниманием мирового сообщества, а слова Жулина добавили еще один повод для критики. Тема толерантности и гомофобии в российском спорте поднималась не впервые — ранее похожий скандал вызвали слова судьи Александра Веденина о французских фигуристах.

Международная федерация оказалась в сложном положении. С одной стороны — требования принять меры против российского тренера, с другой — необходимость сохранять нейтралитет в вопросах, касающихся личных убеждений участников спортивного процесса.

Жулин держит оборону: “Извиняться не собираюсь”

Давление нарастало, но Александр Жулин не спешил сдавать позиции. Когда до него дошли требования о наказании и призывы к публичным извинениям, тренер выбрал неожиданную тактику — он не только отказался извиняться, но и перешел в контрнаступление.

“Не хочу даже никак комментировать слова Дюамель и в принципе на эту тему как-то реагировать. Я уже пожалел, что вообще сказал это все, потому что придурков в нашем мире много. Такого понаписали про меня, что лучше и не придумаешь. А извиняться за свои слова я не собираюсь”, — заявил Жулин в интервью Sport24.

Эти слова стали еще одной сенсацией. Вместо традиционных в таких случаях извинений и попыток сгладить конфликт, российский тренер фактически удвоил ставку. Назвав своих критиков “придурками”, он показал, что не намерен отступать под давлением общественного мнения.

Позиция Жулина разделила российскую спортивную общественность. Одни поддержали тренера, видя в его словах защиту традиционных ценностей и противостояние навязываемой “западной повестке”. Другие осуждали его за неэтичность и непрофессионализм, указывая на то, что спорт должен объединять, а не разделять людей.

Психологи отмечали, что поведение Жулина характерно для людей его поколения, столкнувшихся с радикальными изменениями в социальных нормах. Неготовность принять новые реалии, помноженная на публичность профессии, создала взрывоопасную смесь.

Цена слов в эпоху перемен

Скандал вокруг высказываний Жулина стал символом более глубоких процессов, происходящих в современном мире. Столкновение традиционных взглядов с новыми социальными реалиями, борьба за право на самоидентификацию против привычных представлений о норме — все это нашло отражение в конфликте вокруг слов российского тренера.

Эксперты по спортивной этике указывали на серьезность ситуации. В мире, где спорт давно перестал быть просто физическим соревнованием и стал площадкой для социальных и политических высказываний, слова тренеров и спортсменов получают особую значимость. То, что раньше могло сойти за частное мнение, сегодня становится поводом для международных скандалов.

Случай с Жулиным показал также, как различаются подходы к вопросам толерантности в разных культурах. То, что в западном мире воспринимается как недопустимая дискриминация, в российском контексте может рассматриваться как защита традиционных ценностей. Эти различия создают напряжение, которое регулярно выливается в публичные конфликты.

Тимоти Ледюк, ставший невольным центром скандала, предпочел не комментировать слова российского тренера, сосредоточившись на подготовке к Олимпиаде. Такая позиция, возможно, была самой мудрой — не позволить личным оскорблениям отвлечь от главной цели.

История получила продолжение на самой Олимпиаде в Пекине, где Ледюк и Кейн-Гриббл заняли восьмое место в парном катании. Их участие действительно стало историческим, но не из-за спортивных достижений, а благодаря символическому значению присутствия первого небинарного спортсмена на зимних Играх.

Уроки скандала

Конфликт вокруг высказываний Александра Жулина не получил формального разрешения. Международный союз конькобежцев не предпринял никаких дисциплинарных мер против российского тренера, ограничившись общими призывами к толерантности и уважению. Сам Жулин остался при своем мнении, не принеся извинений и не изменив своей позиции.

Но этот скандал оставил важные уроки для всего спортивного сообщества. Он показал, насколько чувствительными стали вопросы гендерной идентичности и сексуальной ориентации в современном спорте. Публичные фигуры больше не могут позволить себе необдуманные высказывания, не рискуя столкнуться с серьезными последствиями.

В то же время история продемонстрировала сложность достижения консенсуса в вопросах, которые затрагивают глубинные культурные и религиозные убеждения. Простые призывы к толерантности не всегда эффективны, когда сталкиваются кардинально разные мировоззрения.

Возможно, самым важным уроком стало понимание того, что спорт — это не изолированная от общества сфера. Спортсмены и тренеры, хотят они того или нет, становятся участниками более широких социальных процессов. Их слова и действия получают значение, выходящее далеко за рамки спортивных арен.

Скандал с Жулиным стал еще одним звеном в цепи событий, которые формируют новый облик современного спорта. Спорта, где технические достижения неразрывно связаны с социальными вопросами, где побеждают не только сильнейшие, но и те, кто готов бороться за право быть собой.

Что думаете вы о границах толерантности в спорте? Должны ли тренеры нести ответственность за свои публичные высказывания? Поделитесь своим мнением в комментариях — эта дискуссия далека от завершения, и каждый голос важен в формировании будущего спортивного мира.

*- Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ

Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.