Когда мы смотрим фильмы Петра Тодоровского — «Любимая женщина механика Гаврилова», «Военно-полевой роман», «Интердевочка» — перед нами предстает мир, полный света, надежды и человеческого тепла. Но кто мог подумать, что за этой поэтической картиной мира скрывается история человека, прошедшего через ад войны, нищету и болезненные семейные разрывы? Какой ценой досталось мэтру советского кино право создавать свои светлые киноистории?

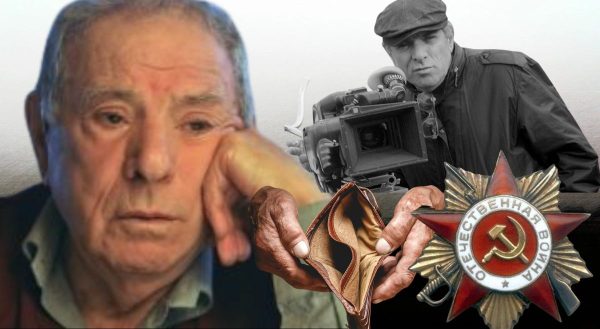

Мастер светлого кино с темным прошлым

Петр Ефимович Тодоровский занимает особое место в советском и российском кинематографе. Его картины стали классикой, а сам режиссер — символом человечности в искусстве. Фильмы Тодоровского смотрели миллионы, они входили в золотой фонд отечественного кино, получали престижные награды. Но парадокс заключался в том, что создатель столь жизнеутверждающих произведений сам прошел через испытания, которые могли бы сломать любого.

В эпоху, когда советская пропаганда требовала от художников демонстрации исключительно положительных примеров, Тодоровский умел находить баланс между идеологическими требованиями и подлинными человеческими эмоциями. Возможно, именно личный опыт преодоления трагедий помог ему так проникновенно передавать на экране боль и радость простых людей.

Война, которая изменила все

Петр Тодоровский ушел на фронт совсем молодым. Как и тысячи его сверстников, он столкнулся с жестокой реальностью войны, которая навсегда изменила его жизнь. Осколок снаряда, угодивший в голову, стал роковым — молодой боец получил тяжелую контузию, последствия которой преследовали его до конца жизни.

Потеря слуха была не просто физическим недугом — это был постоянный напоминание о войне, о том страшном времени, когда на кону стояла жизнь. Слуховой аппарат, который Тодоровский был вынужден носить всю оставшуюся жизнь, стал невидимым спутником его творческого пути. Коллеги по цеху позже вспоминали, как режиссер иногда не слышал реплик актеров во время съемок, но это никогда не мешало ему чувствовать их эмоциональное состояние.

Война оставила след не только на слухе, но и на душе будущего мастера кино. Возможно, именно фронтовой опыт научил его ценить простые человеческие радости, любовь, дружбу — те ценности, которые позже стали лейтмотивом его фильмов. В его картинах война никогда не романтизировалась, она показывалась такой, какой была на самом деле — жестокой, но не способной убить в людях способность любить и надеяться.

Послевоенная реабилитация была долгой и болезненной. Молодому человеку пришлось заново учиться жить с физическими ограничениями, находить свое место в мирной жизни. Но именно эти испытания закалили характер будущего режиссера, научили его не сдаваться перед лицом трудностей.

Любовь, разбитая о быт

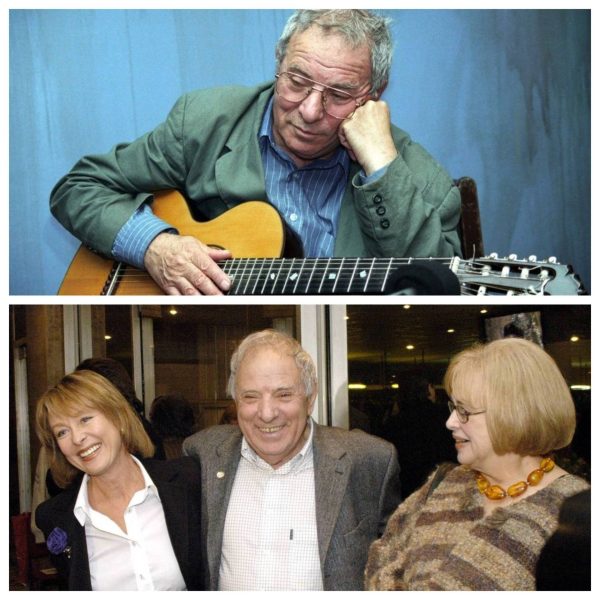

После войны в жизни Петра Тодоровского появилась любовь — актриса Надежда Чередниченко. Их роман казался историей из кино: молодой режиссер и талантливая актриса, оба преданные искусству, оба мечтающие о большом кино. Но реальность оказалась суровее голливудских сценариев.

Послевоенные годы были временем тотальной нищеты. Молодые творческие люди жили впроголодь, ютились в коммунальных квартирах, экономили на всем. Для Тодоровского, уже израненного войной, материальные трудности стали дополнительным испытанием. Слуховой аппарат требовал постоянного обслуживания, а денег на это катастрофически не хватало.

Надежда Чередниченко была не просто красивой женщиной — она обладала незаурядным актерским талантом и амбициями. По воспоминаниям современников, между супругами постоянно возникали споры о том, кто из них более талантлив, кому достанется главная роль в их творческом союзе. Эти конфликты усугублялись бытовой неустроенностью.

Представьте себе картину: два творческих человека, каждый из которых считает себя гением, живут в одной крошечной комнате, не имея возможности даже нормально поесть. Постоянное напряжение, невозможность реализовать творческие амбиции из-за отсутствия средств, бытовые неурядицы — все это создавало гремучую смесь, которая в итоге и разрушила их брак.

Развод стал для Тодоровского болезненным ударом. Он не просто потерял жену — он потерял веру в то, что любовь может преодолеть все препятствия. Этот опыт наложил отпечаток на его дальнейшее творчество: в его фильмах любовь всегда показана как нечто хрупкое, требующее бережного отношения и постоянной работы над отношениями.

Как коллеги видели его драму

В кинематографической среде Петр Тодоровский пользовался огромным уважением, но мало кто знал о глубине его личных переживаний. Актеры, работавшие с ним, отмечали особую чуткость режиссера к человеческим страданиям. Он умел найти подход к каждому, понять внутренний мир персонажа.

Евгений Леонов, который снимался в нескольких картинах Тодоровского, вспоминал, как режиссер мог часами объяснять мотивацию персонажа, при этом говорил он негромко — из-за проблем со слухом ему самому было трудно контролировать громкость голоса. Но эта тихая манера речи только усиливала воздействие его слов на актеров.

Коллеги по цеху отмечали удивительную особенность Тодоровского: несмотря на личные трагедии, он никогда не позволял себе переносить плохое настроение на съемочную площадку. Наоборот, он был известен как один из самых деликатных и человечных режиссеров своего времени. Возможно, собственная боль научила его особенно бережно относиться к чужим переживаниям.

Операторы, работавшие с Тодоровским, рассказывали, как режиссер компенсировал проблемы со слухом особой внимательностью к визуальной стороне кино. Он мог заметить малейшую фальшь в игре актера, уловить неточность в мизансцене. Его глаз был натренирован замечать то, что другие упускали из виду.

В творческих дискуссиях Тодоровский проявлял удивительную мудрость. Те, кто знал о его личных испытаниях, понимали, откуда берется эта глубина понимания человеческой природы. Его советы молодым кинематографистам всегда касались не столько технических вопросов, сколько этических и философских аспектов искусства.

Как боль превратилась в искусство

Парадокс творчества Петра Тодоровского заключался в том, что человек, переживший столько трагедий, создавал удивительно светлые, жизнеутверждающие фильмы. Но именно личный опыт преодоления делал его картины такими проникновенными и правдивыми.

В фильме «Военно-полевой роман» режиссер показал войну глазами человека, который сам прошел через ее ужасы. Здесь нет ложного героизма или приукрашивания — есть правда о том, как война ломает судьбы, но не может убить любовь. Возможно, именно собственная контузия помогла Тодоровскому так точно передать состояние людей, переживших травму.

Тема сложных отношений между мужчиной и женщиной проходит через многие картины режиссера. В «Любимой женщине механика Гаврилова», в «Интердевочке» мы видим героев, которые борются за свое счастье, преодолевают бытовые трудности, не теряя при этом способности любить. Не исключено, что в этих историях есть отголоски собственного семейного опыта Тодоровского.

Критики отмечали особую психологическую достоверность персонажей Тодоровского. Его герои никогда не были схематичными — каждый имел сложную внутреннюю жизнь, свои слабости и противоречия. Возможно, именно понимание собственных слабостей помогало режиссеру создавать таких живых, объемных персонажей.

Музыка в фильмах Тодоровского играла особую роль. Человек с поврежденным слухом обладал удивительно тонким чувством ритма и мелодии. Его картины невозможно представить без песен Булата Окуджавы, без лирических музыкальных тем. Возможно, музыка стала для него способом компенсировать то, что было потеряно на войне.

Эксперты киноискусства сходятся во мнении, что именно личные испытания сделали Тодоровского тем мастером, которого мы знаем. Его фильмы никого не оставляют равнодушными именно потому, что в них есть подлинная человеческая боль, пропущенная через душу художника и преображенная в искусство.

Уроки мужества и творчества

История Петра Тодоровского — это урок того, как из личной трагедии можно извлечь созидательную силу. Война отняла у него слух, бедность разрушила первую любовь, но ничто не смогло сломить его стремление создавать прекрасное. Более того, именно пережитые испытания дали ему ту глубину понимания жизни, которая отличает истинных мастеров искусства.

Его творческий путь показывает, что талант — это не только дар, но и способность преодолевать препятствия. Слуховой аппарат не помешал ему стать одним из самых чутких к звуку режиссеров, семейная драма не озлобила его, а научила понимать хрупкость человеческих отношений.

В эпоху, когда многие творческие люди ищут легких путей к славе, пример Тодоровского напоминает о том, что настоящее искусство рождается из преодоления, из способности превращать боль в красоту. Его фильмы останутся в истории кино не только как образцы мастерства, но и как свидетельство несгибаемой человеческой воли.

Возможно, самый главный урок, который дает нам судьба Петра Тодоровского, заключается в том, что истинное величие измеряется не количеством препятствий, которых удалось избежать, а тем, как человек справляется с выпавшими на его долю испытаниями. Режиссер не просто справился — он превратил свои шрамы в источник творческой силы.

Сегодня, когда мы пересматриваем фильмы Тодоровского, мы видим в них не только художественные достоинства, но и отражение сложной, полной драм судьбы их создателя. И это делает их еще более ценными — ведь они созданы не просто талантливым профессионалом, а человеком, который на собственном опыте познал и боль, и радость бытия.

Что вы думаете о судьбе Петра Тодоровского? Может ли личная трагедия стать источником творческого вдохновения, или все-таки искусство должно быть отделено от биографии художника? Поделитесь своими размышлениями в комментариях — ваше мнение важно для понимания того, как личный опыт влияет на творчество.

Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.